강진 예인회 임영관 회장이 소장하고 있는 1930~40년대 강진의 모습을 한 눈에 볼 수 있는 사진엽서를 공개했다.

총 4장의 사진엽서에는 엽서당 3점씩 사진이 담겨 있다. 지금은 찾아볼 수 없는 불광사, 신명신사, 백금포 등 또한 지명으로 구강포, 금곡석문, 고령청자도요지, 본정통 등 실생활을 엿볼 수 있는 사진들이 담겨있어 강진역사의 귀중한 자료가 될 것으로 보인다.

사진엽서는 1930~40년대 제국 재향군인회 강진분회에서 발행하고 일본 도쿄 간다 구(현재 도쿄 도 지요다 구)에서 재작한 것으로 추정된다.

본 지에서는 4장의 사진엽서를 2회에 걸쳐 연재할 것이며, 사진엽서에 나와 있는 사진에 대해 지명이나 위치 등 자세히 알고 계신 분은 연락주시기 바랍니다. 장강뉴스 ☎061-864-8003 / 편집자 주

■사진설명

=명치유신을 통해 천황제를 기축으로 한 근대국가 체제를 수립한 이후 정치·경제·사회·문화 등 각 방면으로 조선을 침략한 일제는 조선 민중들에게 정치적 권리를 박탈하고 조선의 각종 자원을 수탈하기 위한 제반 정책을 실시했다. 다른 한편으로는 자신들의 침략·수탈을 합리화하고, 조선 민중들의 민족의식을 희석시키기 위한 정책의 일환으로 추진된 것이 관립신사(官立神社)의 설립이다.

1945년 6월까지 신궁(神宮) 2곳, 신사(神社) 77곳, 면 단위에 건립된 보다 작은 규모의 신사 1,062곳이 세워졌다.

일제는 한국의 국권을 완전히 강탈하고 본격적인 식민지 경영에 착수함과 동시에 조선신궁(朝鮮神宮)을 비롯해 각 지역에 신사(神社·神祠)를 설립하고 학교는 물론 종교단체에까지 조선 민중들에게 신사참배를 강요했다.

신사참배 강요는 천황제 이데올로기를 주입하여 조선인을 모두 ‘충량한 제국신민’으로 만들기 위한 조선총독부 지배정책의 일환으로 행해진 것이었으며, 이것이 전시 총동원체제하에서는 애국반 등 각종 조직을 통해 더욱 강제적인 방식으로 진행된 것이다.

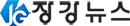

▲본정통(本町通) : 옛 극장 통 골목 추정

=본정통(本町通)이란 중심가를 뜻한다. 일제강점기 때 붙여진 본정통(本町通)이라는 명칭이 일본식 지명으로 강진지역에서 가장 번화한 거리였던 현재 동광당사거리에서 옛 극장, 흥진식당 도로, 강진우체국에서 경찰서 도로, 터미널에서 강진신협 도로 구간으로 사진속 거리는 옛 극장 통 골목으로 추정된다.

▲불광사(彿光寺) : 절로 추정

=불광사는 어디에 위치했는지 알수 없다. 또한 일반적으로 절 이름을 지을때는 부처 불(佛)을 사용하는데 불광사 불 자는 비슷할 불(彿)자를 사용했다.

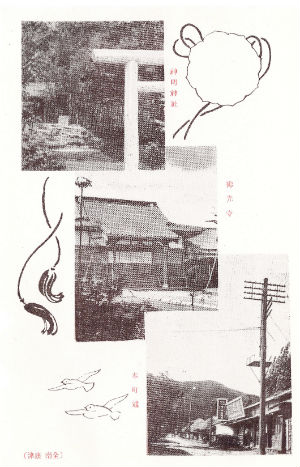

=강진군 대구면 일대는 우리 나라 중세미술을 대표하는 고려청자의 생산지다. 1963년 사적 제68호로 지정된 대구 고려청자 도요지는 9세기부터 14세기까지 5백여년간 집단적으로 청자를 생산했던 곳으로 9개 마을에 180여개소의 가마터가 분포되어 있으며, 약 18만여평을 문화재 보호구역으로 지정 관리하고 있다.

고려시대 집단적으로 청자를 생산했던 곳으로 이곳 강진군 대구면 사당리는 제작기술이 최절정을 이룬 시기에 청자를 생산하였던 지역으로, 우리나라의 국보나 보물로 지정된 청자의 80%이상이 이곳에서 생산되었을 정도로 그 기법의 천재성과 예술적 가치를 세계적으로 인정받아 왔으며, 프랑스 루브르 박물관에도 보관되어 있다. 또한, 강진은 다른 지방에 비해 태토, 연료, 해운, 기후 등 여건이 적합하여 우리나라 청자 문화를 주도해 왔으나, 고려말기에 청자 기법이 쇠퇴한 후 600여년 동안 전승되지 못한채 단절되어 오던것을 1977년부터 재현사업을 하여 재현에 성공했다.

▲고려소(高麗燒) : 고려청자

=대구면 일대의 요지는 특히 용운천을 중심으로 좌우에 집중적으로 남아 있다. 그 중에서도 당전 마을의 요지는 청자가 가장 전성기를 맞이하였을 때의 것으로 1914년 이 곳이 알려진 이후 이곳을 파헤친 사람들이 많아 피해가 심각했다.

이곳의 요지는 대개가 12세기 전반에서 13세기에 이르는 것이며 14세기의 것도 있다. 특히 12세기의 가마가 집중적으로 모여 있는 당전 마을에서 발견되는 도자기 조각들은 고려자기의 대표적인 것들로서 아름답고 우수한 색깔과 상감 기법을 보여 주고 있다.

대구면 요지에서 출토된 청자는 주로 대접, 접시, 병, 매병(梅甁), 잔, 합(盒), 단지, 기와, 향로 등으로 다양하며 기법 면에서도 철회(鐵繪), 흑유, 백자, 진사(辰砂), 철채, 퇴화 청자 등 거의 모든 기법의 도자기 파편이 포함되었다. 무늬 역시 모란, 국화, 봉황, 연꽃, 앵무새 등 다채롭다.

사진속 도자기는 그때 당시 만들어 진것인지 아니면 발굴한 것인지는 알 수 없다.

▲금곡석문(金谷石門) : 금곡사 입구(쟁계암)

=강진군 군동면 파산리에 위치한 금곡사의 풍경은 강진을 대표하는 절경중 하나로 사계절 내내 아름답지만 4월경 벚꽃이 만발해 상춘객들의 발걸음을 멈추게 하는 곳이다.

금곡사 입구 쟁계암은 거대한 바위와 그 사이로 계곡물이 흐르는 평화로운 정경에 취해 이곳을 방문한 시인 묵객들은 시로써 그들의 감흥을 노래하곤 했다. 조선시대 방랑시인 김삿갓도 이곳에 머물며 시 한 구절을 남겼다.

“양편에 바위 우뚝솟아 서로 다투는줄 알았더니, 물줄기 한가닥으로 흐르는걸 보니 금심 사라지네”

금곡사는 역사 속의 전통문화 공간으로 때로는 소풍과 소담한 물놀이 장소로 언제나 우리 가까이에서 묵묵하게 있어주는 정겨운 곳이기도 하다.〈다음호에 계속〉

자료제공=강진예인회 임영관 회장